2025年10月18—19日,由中国现代外国哲学学会德国哲学专业委员会主办、四川大学哲学系承办的“理念与现实”学术研讨会暨中国现代外国哲学学会德国哲学专业委员会2025年年会在四川大学望江校区举行。百余位国内外学者围绕“理念与现实”展开跨学科对话,贯通古典理念追寻至当代生活批判。

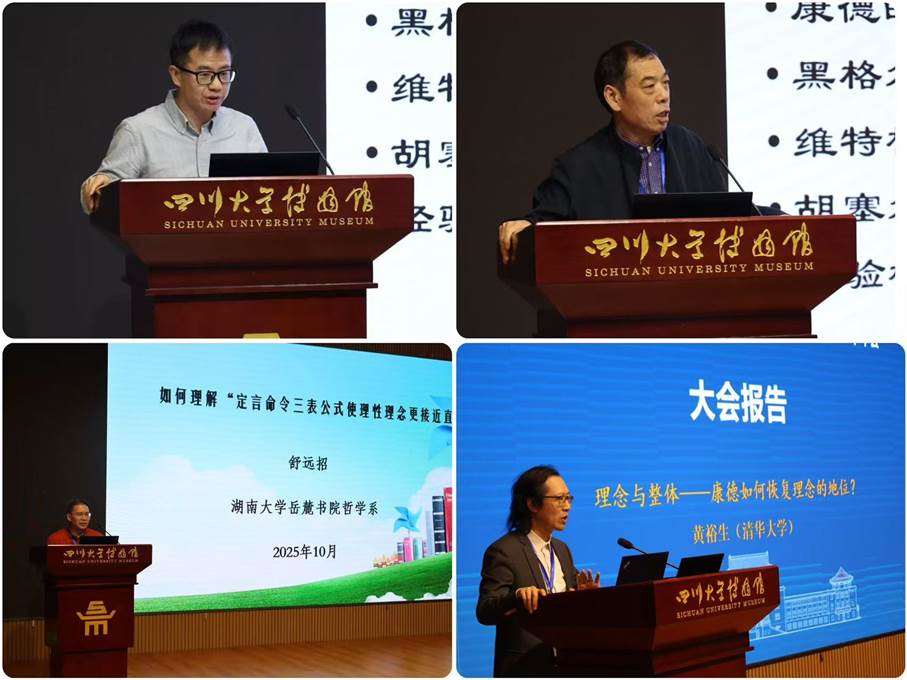

18日上午,开幕式于四川大学博物馆谦和厅举行,由四川大学哲学系副主任余玥教授主持。四川大学社会科学处处长熊林教授、中国现代外国哲学学会副理事长兼德国哲学专业委员会首任主任黄裕生教授、四川大学哲学系与宗教所党总支书记史冰川教授分别致辞,表达对与会学者的感谢与期待,希望会议能够在真诚的学术交流中激发思想火花,以实践体会理念与现实的辩证统一。

随后,第一场大会报告由四川大学陈志远教授主持。华中科技大学张廷国教授以“经验”概念自希腊至现象学的嬗变为线索,呼吁重启被遮蔽的经验维度,为当代认识论开新局;湖南大学舒远招教授聚焦康德定言命令“三表公式”,论证其使理性理念逼近直观,为经典难题注入新解;清华大学黄裕生教授则强调理念“超验而非经验”,康德复原理性的“努斯”能力,理性洞开整体,个人遂为整全存在而非社会零件。

第二场报告由清华大学范大邯副教授主持,东南大学卞绍斌教授阐发康德目的论,断言“文明”乃自然—历史终极目的,“政治文明”为自由之形式条件,世界主义共同体方致永久和平与至善;武汉大学杨云飞教授解析康德“秘密条款”,主张政治与哲学分离却接受哲学引领,以保学术自由、促进法权与和平。

18日下午—19日上午,与会学者移步文科楼,五个分会场同步进行。

第一分会场紧扣“理念的多元展开与现实关切”议题,学者们围绕康德的认识批判与伦理关切双线推进,既重新阐释“先验演绎”中的关键难点,又引入生态伦理与人工智能语境,探索古典理念在当代科技背景下的适用性与边界,推动传统认识论与新兴伦理问题的深度交汇。

第二分会场聚焦“康德及其对话者”,通过比较兰贝特与《纯粹理性批判》的先验结构,梳理海德格尔如何借“先验想象力”推进现象学转向;随后转入费希特与谢林体系之争,借助数字文本分析还原“绝对”概念在1800年前后的语义演变,呈现德国古典哲学内部张力与现代技术方法的融合可能。

第三分会场以“德国哲学的现实潜能”为核心,将黑格尔的“法权状态”重新阐释为现代治理的象征秩序,把马克思的“异化”概念置于平台经济语境中检验,同时引入阿多诺文化批判审视短视频时代的审美加速,凸显德国古典理论与当代社会现象之间的批判性对话空间。

第四分会场围绕莱布尼茨、尼采、伽达默尔等经典理论展开深入研讨。学者们将莱布尼茨的“单子”理论与当代心灵哲学的“泛心论”相互印证,探讨其在现代哲学中的延续性;分析尼采“永恒轮回”概念在气候危机背景下的伦理意义,拓展其哲学价值;同时借助认知语言学的最新成果,重新审视伽达默尔的“视域融合”,探索其在跨文化对话中的可计算性,展现出经典理论在多学科视角下的新解读。

第五分会场聚焦于德国哲学的前沿议题与跨领域应用。报告者们运用集合论重新审视康德的“无限判断”,为传统认识论注入新的数学视角;以现象学的方法剖析“电竞时刻”的时间结构,为新兴文化现象提供哲学解读;还将海德格尔的“泰然任之”理念应用于城市慢行系统设计,探索哲学思想在城市规划中的实践意义。讨论过程中,学者们积极互动,即兴提问与回应不断,展现了德国哲学在当代语境下的创新活力。

19日下午,分会场讨论结束后,全体学者齐聚主会场。大会报告暨闭幕式由清华大学范大邯副教授主持。山东大学李秋零教授做大会报告,他指出,康德“哥白尼式革命”仅使经验性的数学与自然科学获益,而灵魂、上帝等超验问题仍无解,建构性形而上学终陷独断论,范导性形而上学不可冒充科学。

在大会闭幕式上,华中科技大学张廷国教授代表主办方肯定了国内德国哲学发展并感谢四川大学会务组团队;四川大学余玥教授代表承办方致谢专业委员会与学界支持;湖北大学陶文佳老师代表下届承办方介绍了本校哲学系与《德国哲学》刊物,诚邀2026年武汉再聚,年会至此圆满落幕。

本次年会汇聚全国各大高校及研究机构学者,围绕“理念与现实”展开多层次、跨学科对话。会议既深耕德国哲学经典文本与问题,又将其置于当代语境反复叩问,在视角交锋与方法更新中,彰显传统理论回应人工智能、生态危机、平台资本等议题的潜在张力,为后续研究辟出新的问题域与路径。

会务组供稿